Istituto: Le Stanze del Vetro

1932-1942 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia

Mostra a cura di Marino Barovier.

Il secondo capitolo della mostra che racconta la presenza del vetro muranese alla prestigiosa esposizione veneziana prosegue prendendo in esame il periodotra il 1932 e il 1942, che corrisponde rispettivamente all’inaugurazione del Padiglione Venezia e all’ultima edizione della Biennale prima dell’interruzione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale.

A partire dal 1932, il vetro muranese fu presente alla Biennale in uno spazio dedicato costruito appositamente per ospitare le arti decorative su iniziativa dell’Istituto Veneto per il Lavoro. Veniva così ufficialmente riconosciuto il valore e la qualità delle arti cosiddette minori che, in occasione dell’esposizione, vennero selezionate per essere mostrate al grande pubblico.

Grazie anche al costante rinnovarsi della manifestazione, le fornaci muranesi ebbero l’opportunità di presentarsi ogni volta con la migliore produzione, sapendo cogliere gli stimoli che la Biennale offriva loro.

La Biennale, infatti, non fungeva solo da vetrina privilegiata ma, con il suo fervore artistico e il respiro internazionale, divenne una proficua occasione di confronto per le vetrerie e il mondo del vetro artistico in generale.

Tra le fornaci, in particolare, si distinse la Venini che si avvalse della collaborazione con Carlo Scarpa, mentre la Barovier Seguso Ferro, poi Seguso Vetri d’Arte, vide la presenza di Flavio Poli; il pittore Dino Martens invece collaborò prima con la Salviati e la Successori Rioda e poi con la Aureliano Toso. Tra le vetrerie che, in quegli anni, dimostrarono le potenzialità del vetro ricordiamo anche l’AVEM, la storica fornace dei Barovier, Cirillo Maschio, Ulderico Moretti, S.A.I.A.R. Ferro Toso, Fratelli Toso, VAMSA e S.A.L.I.R.

1932-1942 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, accompagnata dal relativo catalogo a cura di Marino Barovier e Carla Sonego, si propone di presentare gli oggetti che si videro in queste edizioni e di illustrarli attraverso documenti d’epoca.

[accordion][/accordion]

[accordion_entry title=”Orari e modalità d’accesso”]

Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 19. Chiuso il mercoledì.

Ingresso libero

[/accordion_entry]

[accordion][/accordion]

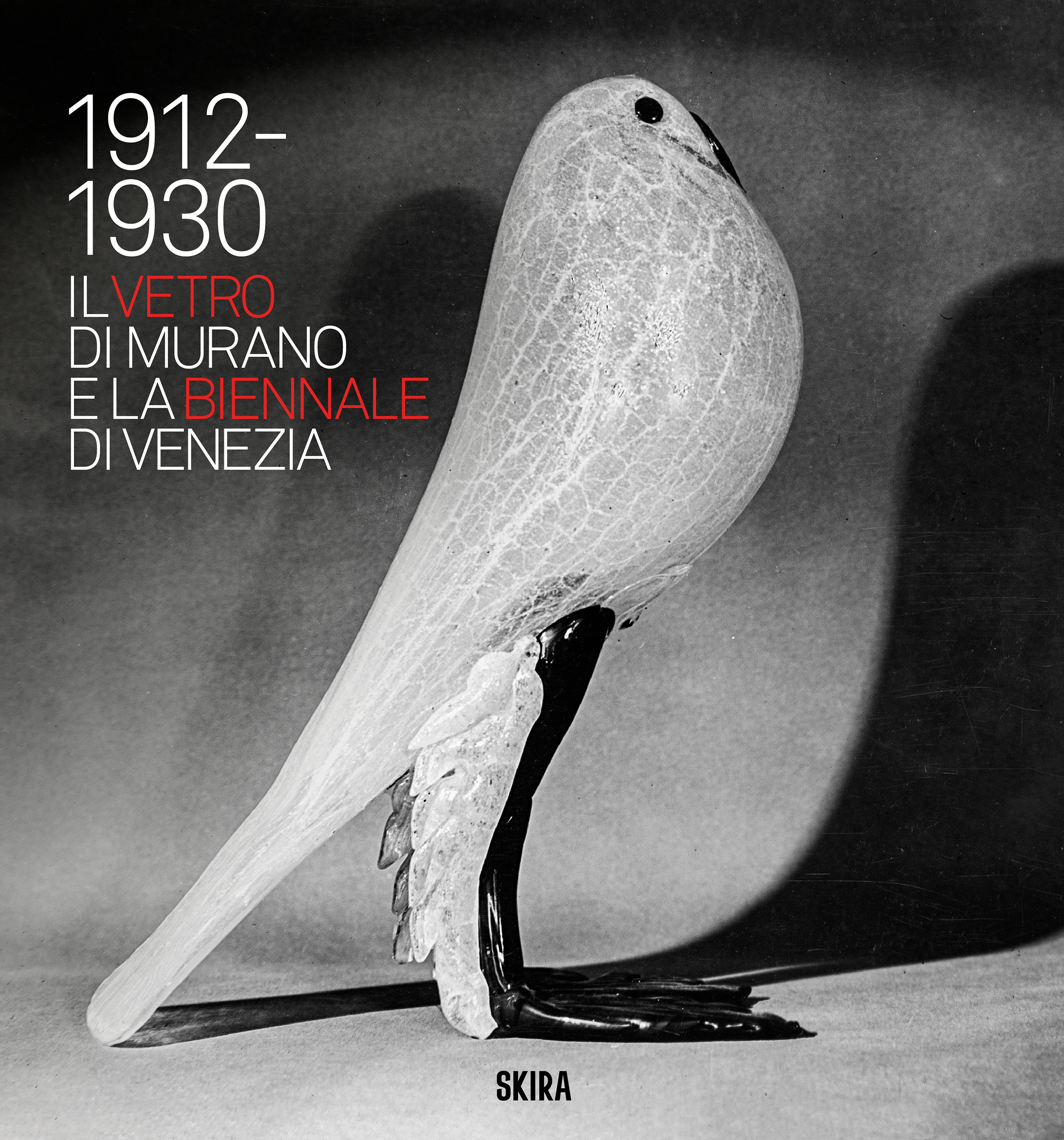

1912-1930 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia

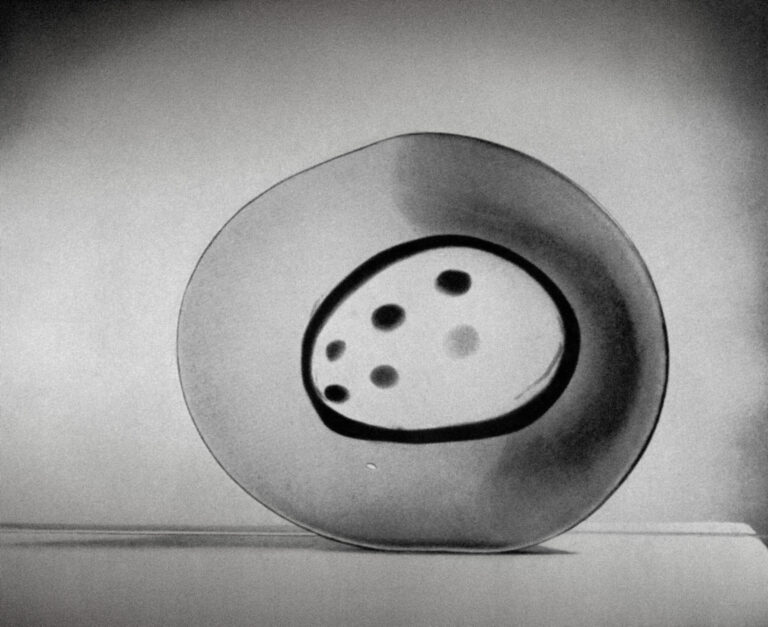

Il volume prende in esame il periodo storico in cui il vetro muranese trova progressivamente spazio all’interno della Biennale di Venezia (1912-1930), prima attraverso gli artisti che scelsero di impiegare questo materiale per le loro opere, poi con le vetrerie che, in alcuni casi, si avvalsero della creatività di pittori e scultori. Frutto di una approfondita ricerca bibliografica e documentaria nell’Archivio Storico della Biennale e in archivi pubblici e privati, il catalogo illustra con foto d’epoca, disegni e documenti, spesso inediti, lo straordinario repertorio di lavori artistici esposti nelle diverse edizioni, concentrandosi, in particolare, su oltre 130 opere di artisti e vetrerie protagonisti del passaggio di un’arte considerata tradizionalmente minore nell’Olimpo delle arti maggiori.

Collana «Quaderni del Vetro»

1. Dino Martens

2. Ginny Ruffner, Peter Shire, Emmanuel Babled

3. Vinicio Vianello

La collana «Quaderni del Vetro», nata per dare un segno tangibile di un’iniziativa editoriale sintetica e monografica al contempo, si offre quale strumento di diffusione e di raccolta di contributi critici e biografici dedicati ai fondi archivistici conservati presso il Centro Studi del Vetro, sorto nel 2012 in seno all’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini, per iniziativa della Fondazione stessa e di Pentagram Stiftung. L’Archivio del Vetro rappresenta un luogo di ricerca, conservazione e consultazione di preziose memorie, un Centro di Studi attivo all’interno di un Istituto di Storia dell’Arte impegnato in una costante ed articolata investigazione delle arti decorative tout court, nel segno della ricerca aperta ai più diversificati programmi e settori di studio. L’intento che ha dato vita alla presente collana nasce quindi anche dalla consapevolezza dell’importante ruolo che compete all’approfondimento e alla diffusione dell’arte vetraria veneziana nel quadro della storia delle arti moderne e contemporanee, come dimostrano le numerose esposizioni realizzate presso Le Stanze del Vetro. Il Centro Studi del Vetro conserva disegni, bozzetti, album, cataloghi di produzione, progetti esecutivi e documentazioni eterogenee che abbracciano un arco temporale compreso fra i primi del Novecento e gli anni novanta, così da proporlo per ricchezza dei materiali come l’Archivio Generale del Vetro veneziano.

Ogni “Quaderno” contiene un sintetico saggio biografico accompagnato da un’accurata e inedita selezione iconografica che ripercorre la sorprendente forza artistica delle molte personalità protagoniste di ciascun volume, come già dimostrano nei primi tre i contributi di Marc Heiremans per Dino Martens, di Rosa Barovier Mentasti per Ginny Ruffner, Peter Shire ed Emmanuel Babled, di Luca Massimo Barbero per Vinicio Vianello. I «Quaderni del Vetro» si propongono dunque come una collana agile ed esemplificativa rivolta ad un pubblico, anche il più giovane e internazionale, il quale voglia cogliere lo spessore e il sapore di Fondi che così ampliamente illustrano la straordinaria attività del mondo vetrario veneziano. In modo da incidere anche per questa via nella ricerca, nella conoscenza e nella formazione di nuovi, sempre più numerosi ed appassionati studiosi del vetro, da affiancare ai già riconosciuti ed illuminati ricercatori che hanno fin qui tratteggiato questo primo e fondamentale quadro delle fonti e dei documenti.

1912-1930 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia

Si rinnova l’appuntamento primaverile a Le Stanze del Vetro che inaugura la mostra 1912-1930 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. L’evento espositivo, a cura di Marino Barovier, è concepito per rievocare la presenza del vetro muranese alla Biennale fin dagli inizi del Novecento. È infatti in tale periodo che alcuni interessanti manufatti vengono esposti per la prima volta alla manifestazione veneziana, anticipando la propria partecipazione continuativa alle edizioni future, in cui tale materiale occuperà un posto d’eccellenza.

Se nel 1903 alcuni soffiati della Compagnia Venezia Murano vengono inseriti come complemento d’arredo della Sala del Giornale, è dal 1912 e poi 1914, che il vetro figura in modo sempre più incisivo e costante, esposto in sale diverse, all’interno della rassegna.

Nel 1932 troverà invece una sede stabile nel Padiglione Venezia ai Giardini, progettato da Brenno Del Giudice su iniziativa dell’Istituto Veneto per il Lavoro, appositamente per ospitare le arti decorative.

Di fatto è questa iniziativa che suggella e riconosce il valore di quelle arti all’epoca ancora denominate “minori”, che proprio grazie alla Biennale di Venezia, vengono mostrate al grande pubblico al pari di scultura e pittura, riducendo così l’ideale distanza tra le diverse discipline.

La funzione della Biennale diviene poi via via quella di “vetrina privilegiata” ma anche proficua occasione di scambio e confronto per le vetrerie muranesi e soprattutto per i loro protagonisti, stimolati da un contesto artistico di respiro internazionale. La crisi degli anni Settanta porta infine all’estromissione del vetro dalla Biennale, con lo spostamento del padiglione all’Ateneo di San Basso, in Piazza dei Leoncini.

Alla luce di tali antefatti storici, la mostra 1912-1930 Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia si propone di illuminare il panorama artistico che germina dalla Biennale, prendendo in esame l’arco cronologico sottolineato dal titolo, ovvero dalla X alla XVII edizione.

L’esposizione, accompagnata dal relativo catalogo, intende raggruppare le opere che furono esposte in queste edizioni, accostate a documenti d’epoca, dando così conto dell’ambito culturale e produttivo da cui provenivano

anche alcuni manufatti coevi.

Rispetto al primo decennio, si tratta perlopiù di progetti pensati da artisti quali Hans Stoltenberg Lerche, Vittorio Zecchin e Teodoro Wolf Ferrari e come Umberto Bellotto, che si avvalsero della collaborazione delle vetrerie per la realizzazione dei loro lavori. Per gli anni Venti, invece, figurano in mostra le fornaci che, autonomamente o con la collaborazione di artisti-designer, presentarono la loro produzione migliore.

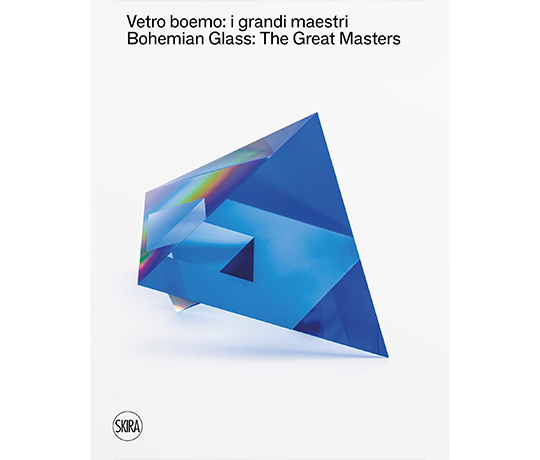

Vetro boemo: i grandi maestri

Vetro boemo: i grandi maestri

a cura di Caterina Tognon e Sylva Petrová

Skira editore, Milano 2023

Dall’omonima mostra, un volume fondamentale per comprendere l’evoluzione postbellica del vetro boemo, la sua transizione da arte applicata a materia privilegiata per la realizzazione di opere d’arte scultorea. Caso unico nel panorama mondiale, un’avanguardia di artisti di una stessa nazione hanno rivolto la loro ricerca allo studio delle potenzialità del vetro e sviluppato procedimenti tecnologici innovativi in grado di immaginare forme e concezioni artistiche moderne. In questo libro, Václav Cigler, Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský e Jaroslava Brychtová, René Roubíček e Miluše Roubíčková, sei caposcuola nati in Boemia nelle prime decadi del secolo scorso, ci raccontano attraverso i loro lavori una pagina straordinaria e ancora poco conosciuta dell’arte contemporanea.

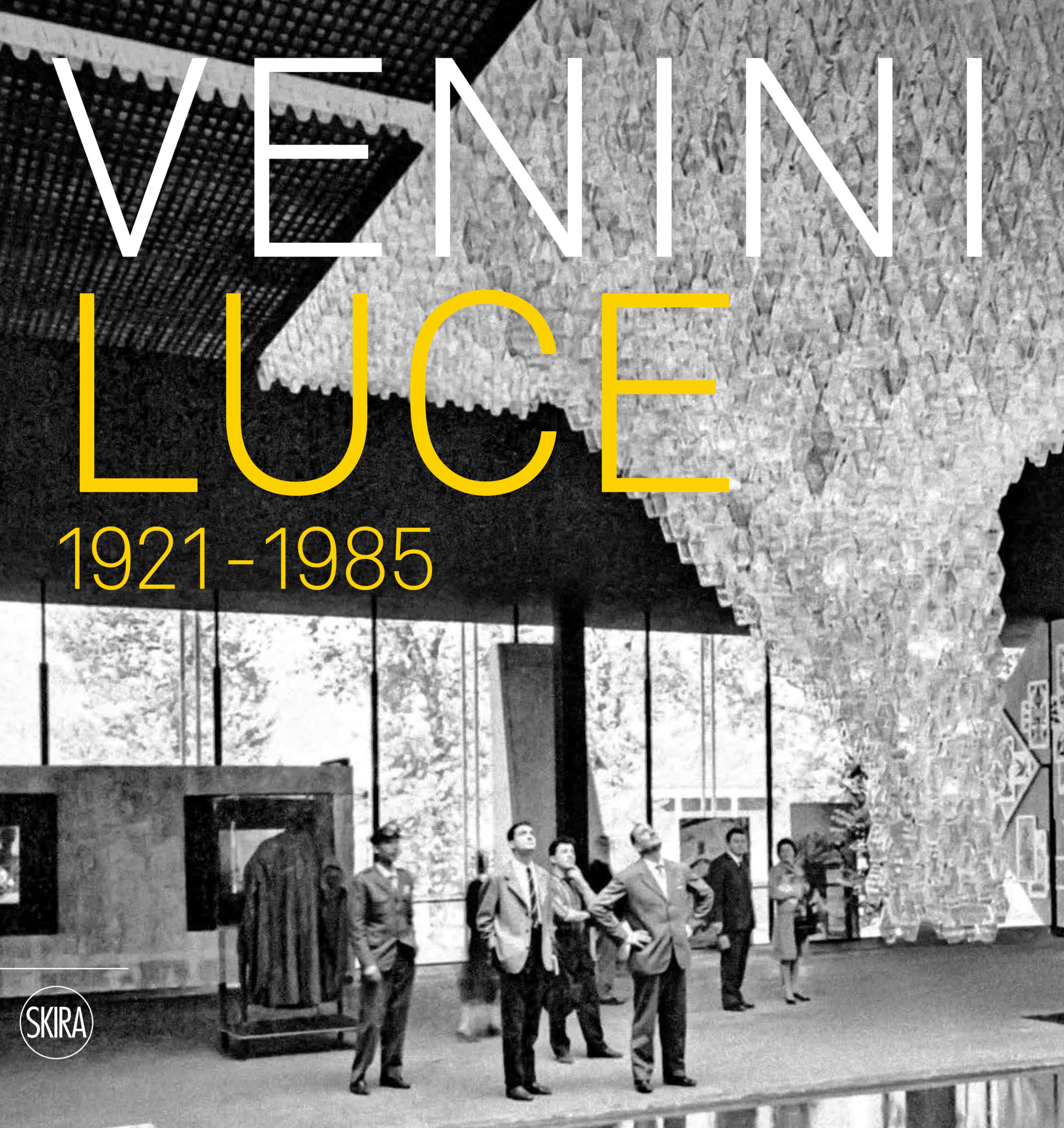

Le grandi installazioni di Venini: Luce 1921-1985

Il celebre “Velario” realizzato per la copertura di Palazzo Grassi e il grande lampadario a poliedri progettato da Carlo Scarpa per “Italia 61” parte della mostra Venini: Luce 1921-1985 – curata da Marino Barovier – e allestite nella Sala Carnelutti e Piccolo Teatro della Fondazione Cini, vicino all’ingresso della Basilica, rimnagono aperte al pubblico fino al 9 luglio 2023.

I visitatori avranno così la possibilità di ammirare ancora per qualche mese il celebre Velario, realizzato per la copertura di Palazzo Grassi e formato da una serie di “festoni” con cavi d’acciaio e sfere in vetro cristallo balloton, e il monumentale lampadario a poliedri policromi, con circa quattromila elementi, progettato da Carlo Scarpa per il padiglione del Veneto all’esposizione di Torino “Italia 61” nel 1961.

Dal 14 gennaio sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite fisse in programma tutti i sabati e le domeniche alle 12 in inglese e alle 15.30 in italiano, prenotabili anche in qualsiasi altro momento, eccetto il mercoledì, con almeno due giorni di anticipo.

La parte della mostra Venini: Luce 1921-1985 a LE STANZE DEL VETRO continuerà a essere visibile online grazie al virtual tour: per chi volesse approfondire l’attività della celebre fornace nel campo dell’illuminazione, è ancora possibile prenotare visite guidate online gratuite il giovedì e il venerdì alle 18, su prenotazione con due giorni di anticipo e per un minimo di 5 partecipanti.

Tutte le attività sono gratuite previa prenotazione, a cura di Artsystem (artsystem@artsystem.it, numero verde 800-662477 lun-ven dalle 10 alle 17).

Vetro boemo: i grandi maestri

La mostra Vetro boemo: i grandi maestri, curata da Caterina Tognon e Sylva Petrová, intende raccontare l’emancipazione, dopo la seconda guerra mondiale, del vetro in Boemia (l’attuale Repubblica Ceca) dalla tradizionale categorizzazione di arte applicata e decorativa a un utilizzo per la realizzazione di importanti sculture astratte.

In seguito al conflitto mondiale, le travagliate condizioni politiche, sociali ed economiche che perdurarono in Cecoslovacchia sino alla caduta del regime socialista nel 1989, spinsero numerosi artisti a dedicare le proprie ricerche all’ambito artigianale del vetro. Le opere, prodotte nelle fornaci con le maestranze del territorio, furono presentate dal governo comunista cecoslovacco in eventi internazionali quali Expo, Biennali e Triennali. A partire dalla presa del potere da parte del Partito comunista nel 1948 e con l’imposizione in Cecoslovacchia di un modello estetico basato sul realismo socialista, un folto gruppo di artisti si dedicò invece allo studio di caratteristiche e potenzialità del medium-vetro, a cui vennero applicati procedimenti tecnologici innovativi, forme evolute, ma soprattutto concezioni artistiche contemporanee.

La mostra si concentra sulle opere di sei artisti pionieri della scultura contemporanea, nati in Boemia nelle prime decadi del secolo scorso e primi a studiare e utilizzare il vetro per creare sculture, vetrate, architetture, installazioni e lavori site-specific, indirizzando inoltre a questo medium molte giovani generazioni attraverso un’intensa attività educativa all’interno di scuole professionali e Accademie d’Arte.

Venini Luce | 1921 -1985

Questo voluminoso catalogo di 640 pagine, la più ampia pubblicazione mai edita sull’illuminazione a Murano nel ventesimo secolo, illustra il lavoro della vetreria Venini in questo campo, dalla grande alla piccola scala, tracciando un excursus attraverso gli interventi più significativi.

Più di cinquecento schede, corredate da un considerevole apparato iconografico per lo più inedito, documentano un’attività incessante fatta di numerosi progetti di rilievo storico e culturale, tra cui quelli in collaborazione con Angiolo Mazzoni negli anni trenta, la realizzazione del velario di Palazzo Grassi a Venezia nel 1951, la grande installazione di Carlo Scarpa per Italia 61 a Torino, il teatro di Fulda in Germania nel 1978 ecc. Un’accurata selezione di opere racconta infine la trasformazione delle lampade Venini, della loro forma e della loro materia.

Venini: Luce 1921-1985

La mostra Venini: Luce 1921 – 1985 è il risultato di un lungo programma di ricerca siglato dal progetto LE STANZE DEL VETRO, che dal 2012 propone occasioni di approfondimento della storia della rinomata vetreria Venini, accompagnate come sempre da un convegno organizzato dal Centro Studi del Vetro.

Focus del simposio questa volta è il tema dell’illuminazione dell’azienda muranese, che a partire dal primo dopoguerra ha contribuito in modo fondamentale alla crescita e all’evoluzione di questo specifico settore, sia a livello nazionale che internazionale, sdoganando in modo definitivo l’illuminotecnica da un’originaria concezione meramente decorativa.

Le ricercatezze e le innovazioni sperimentate dalla ditta spaziarono su piccola e grande scala, coprendo un arco tipologico molto ampio: dall’esecuzione di svariate tipologie di apparecchi a sospensione e lampade a parete, fino alle installazioni a soffittature luminose per navi da crociera, alberghi, stazioni ferroviarie.

I numerosi progetti -per committenze pubbliche e private- permisero inoltre a figure del calibro di Vittorio Zecchin, Napoleone Martinuzzi, Tomaso Buzzi e Carlo Scarpa, di articolare la propria creatività in diversi e stimolanti ambiti d’intervento.

Ma l’elenco di designers e architetti si arricchisce nel tempo con nomi del calibro di Gio Ponti,

Franco Albini, Massimo Vignelli, Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, per citare solo alcuni dei protagonisti che contribuirono all’ideazione di oggetti e modelli tra i più innovativi ed apprezzati, eseguiti grazie alle sperimentazioni tecniche da sempre attuate all’interno dell’azienda veneziana.

Grazie all’apporto di esperti e storici dell’arte il convegno intende dunque ripercorrere alcune tappe e momenti che hanno determinato il successo della Venini anche in questo specifico segmento di produzione, dagli anni Venti ai giorni nostri, analizzando alcune particolari installazioni e progetti, come per esempio il celebre “velario” di copertura della corte interna di Palazzo Grassi a Venezia, ma anche l’installazione a poliedri progettata dall’architetto Carlo Scarpa per l’esposizione di Torino “Italia 61”.