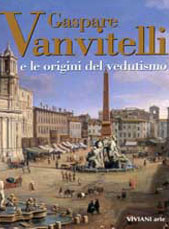

Questa mostra su Gaspare Vanvitelli è la prima dedicata al maggior pittore di vedute che Roma abbia mai conosciuto.

Finalmente, dunque, cittadini e turisti potranno apprezzare, grazie al lavoro lungo e paziente degli organizzatori, le opere del “pittore di Roma moderna”, come ebbe modo di definirlo già nel Settecento il Lanzi.

Particolare significato assume anche la formula stessa dell’organizzazione della mostra, che vede affiancati il Centro Culturale Internazionale Chiostro del Bramante e i Musei Civici Veneziani in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini, consolidando così una fertile tradizione di scambio e integrazione tra fondamentali centri della cultura del nostro Paese.

Sono infatti previsti, per questa mostra, due appuntamenti: il primo a Roma, appunto al Chiostro del Bramante e il secondo a Venezia, al Museo Correr.

Il Chiostro del Bramante è un luogo espositivo ormai nel cuore dei romani grazie al suo fascino, alla sua attività, a un’intelligente politica di presentazione e di rilettura di fenomeni italiani di livello internazionale, come a esempio la mostra Liberty in Italia.

Ora è la volta di questa fondamentale retrospettiva di Vanvitelli che immortalo’ quella Roma che, a cavallo tra Seicento e Settecento, fu meta di viaggiatori stranieri, di artisti provenienti da ogni parte d’Europa.

Uno di questi fu proprio Gaspar van Wittel, che, arrivato a Venezia neanche ventenne, scelse di rimanere a vivere nel nostro Paese, italianizzò il suo nome, durante la sua permanenza, seppe fermare le immagini della Città eterna che oggi possiamo ammirare.

L’edizione veneziana affronterà inoltre un argomento dibattuto e di profondo interesse critico: quello del ruolo di Vanvitelli nell’origine stessa del vedutismo in città. Grazie a importanti prestiti e ai ricchi fondi della collezione Museo Correr, che sostituiranno alcuni dipinti di Vanvitelli, sarà possibile operare raffronti e indagini sulle relazioni tra la sua opera e quella di personaggi chiave di questo momento storico-artistico: Joseph Heintz e il giovane Luca Carlevarijs.

L’insieme del progetto si configura quindi come percorso affascinante, come importante occasione di valorizzazione e approfondimento, come esemplare risultato di profique sinergie.

La produzione di questo grande artista, comunemente considerato come il precursore del vedutismo settecentesco, è stata così occasione di uno scambio tra le due maggiori capitali espositive d’Italia, attestando il grande e universale valore della sua pittura.

Una mostra monografica su Vanvitelli non si era finora mai potuta realizzare per la particolare difficoltà di prestito delle opere, gelosamente conservate in illustri collezioni private, spesso fin dal momento in cui furono dipinte.

Oggi una moltitudine eccezionale di opere inedite o mai esposte in precedenza consentirà di ripercorrere gli itinerari dell’artista tra Seicento e Settecento, attraverso la magia dei paesaggi panorami urbani oggi scomparsi o profondamente mutati, che ispirarono e influenzarono in modo determinante la cultura e la società europea attraverso le impressioni dei primi viaggiatori del “Gran Tour”.

Roma e i sui dintorni, quindi, ma anche la Lombardia, Venezia, Firenze, Bologna, Napoli e Messina in un itinerario immaginario che ci porta alle nostre radici, a una realtà che ha saputo ispirare grandi artisti e suscitare l’entusiasmo di culture e popoli diversi.

Dobbiamo oggi, a questo grande Pittore e alle sue opere la possibilità di visitare idealmente un paese diverso da quello che conosciamo, ma in cui ciascuno di noi potrà ritrovare una piccola parte del suo presente.

L’itinerario completo che si snoda davanti i nostri occhi, ci offre l’occasione di guardare opere straordinarie con quello stupore ammirato che lo stesso Vanvitelli voleva provocare con il suo nuovissimo modo di ritrarre secondo punti di vista e tagli visivi del tutto inediti.

Venezia, Museo Correr

1 marzo – 18 maggio 2003

Contatti:

Ufficio Stampa

tel. +39 041 5205558 – +39 041 2710280

fax +39 041 5238540

e-mail: stampa@cini.it