Arte veneta 72 (2015)

a cura dell’Istituto di Storia dell’Arte

Fulvio Zuliani, Il Cristo e gli Evangelisti del ciborio di San Marco

Silvia D’Ambrosio, La ‘perduta’ tomba del doge Lorenzo Celsi

Anne Markham Schulz, Shedding light on the Venetian sculptor Pantaleone di Paolo

Marsel Grosso, Fonti antiche e moderne per la pittura religiosa di Tiziano nel sesto decennio

Luca Siracusano, Per Francesco Segala “padovano scultore et architettore”

Martina Lorenzoni, “… e procurò alcuna memoria delle sue mani”. Federico Zuccari e le copie da Paolo Veronese nei taccuini di viaggio

Massimo Favilla, Ruggero Rugolo, “Basta che la superficie appaghi la vista”: introduzione allo studio dello stucco a Venezia dal barocco al rococò

Chiara Piva, Le copie a colori delle Varie pitture a’ fresco dei principali maestri veneziani di Anton Maria Zanetti

Segnalazioni

Francesca Flores d’Arcais, Un “nuovo” pittore per Francesco il Vecchio da Carrara. Qualche nota sugli affreschi della stanza di Luigi il Grande d’Ungheria nel castello di Padova

Matteo Ceriana, Un nuovo libro su Tullio Lombardo e alcuni ragionamenti sul tema

David Eskerdijan, A Portrait of a Lady by Bartolomeo Veneto

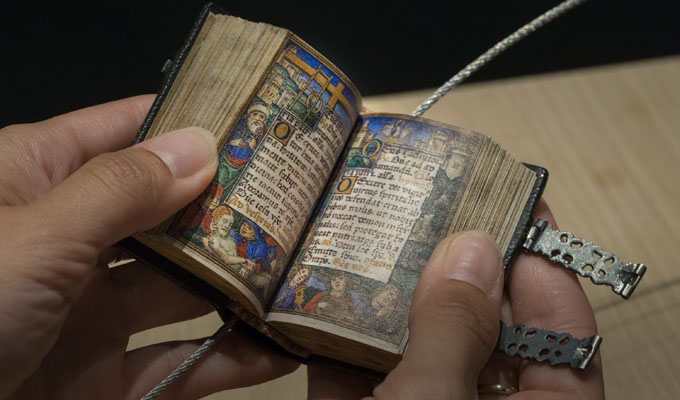

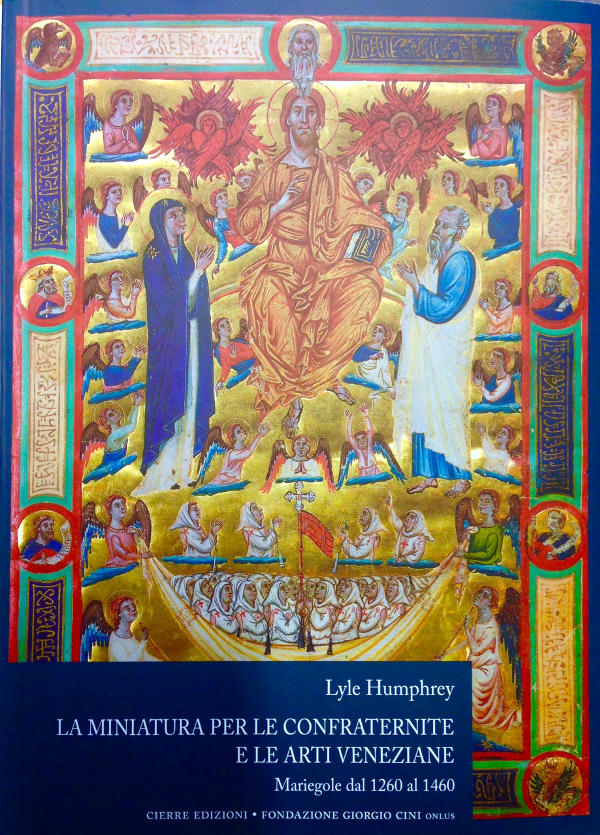

Daniele Guernelli, Aggiunte a Cristoforo Cortese e al Maestro della Commissione Donato

Marco Tagliapietra, La bacchetta del pittore: da poggiamano a reggifirma in alcuni dipinti di scuola veneta

Stefano Pierguidi, L’Apollo della collezione Mantova Benavides e la fortuna di Raffaello in area veneta

Stefania Mason, Pittori “foresti” in Croazia: proposte per Paolo Fiammingo, Niccolò Renieri e Hans Rottenhammer

Giuseppe Sava, Scultori veneziani del Sei e Settecento a Brescia e a Bergamo: Giovanni Comin, Pietro Baratta, Antonio Gai

Paolo Delorenzi, Giuseppe Garrovi, l’”unico discepolo dei celebri stuccatori Abbondio Stazzio e Carpoforo Mazzetti”

Carte d’archivio

Maria Stella Alfonsi, La chiesa delle Terese di Venezia, nuovi documenti

Massimo Favilla, Ruggero Rugolo, Regesto cronologico-documentario degli stuccatori attivi a Venezia da Andrea Pelli (1652-1725) a Carpoforo Mazzetti Tencalla (1710-1775)

Debora Tosato, La pittura d’accademia nel Settecento e la decorazione della sala della Nuova Cancelleria nella Scuola Grande di Santa Maria della Carità a Venezia

ebook Bibliografia dell’arte veneta (2014)

a cura di Paolo Delorenzi (monografie) e Meri Sclosa (periodici)