La mostra celebra il genio dell’artista torinese con oltre 20 opere di forte impatto selezionate per la prima volta secondo il criterio del formato, confrontando i “minimi” e i “massimi” delle sue serie più significative

L’esposizione, curata da Luca Massimo Barbero con l’Archivio Alighiero Boetti, presenta un progetto speciale sviluppato da Hans Ulrich Obrist e Agata Boetti sul tema della fotocopia intitolato COLORE = REALTÀ. B+W = ASTRAZIONE (a parte le zebre)

L’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia ospita dal 12 maggio al 12 luglio 2017 un grande, inedito viaggio all’interno dell’opera di Alighiero Boetti, uno dei più importanti artisti italiani, al culmine di un momento di grande celebrazione che lo vede protagonista. Alighiero Boetti: Minimum/Maximum, a cura di Luca Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini, con la collaborazione dell’Archivio Alighiero Boetti, presenta il risultato di un processo inedito di selezione e confronto: quello tra il formato minimo e massimo di opere dei cicli più rappresentativi del celebre artista torinese, focalizzando così uno dei temi che meglio rappresentano l’operatività creativa di Boetti. La mostra è organizzata dalla Fondazione Giorgio Cini in collaborazione con Tornabuoni Art.

“Questa mostra offre al visitatore un percorso di rapporto, non antologico e mai scontato, unico nel suo genere, nato dalla raccolta in collezioni pubbliche e private di opere di Boetti di grandi dimensioni – spiega Luca Massimo Barbero – È un progetto organico pensato appositamente per Venezia in questo momento di grandi conferme internazionali di uno dei più importanti esponenti dell’arte italiana”.

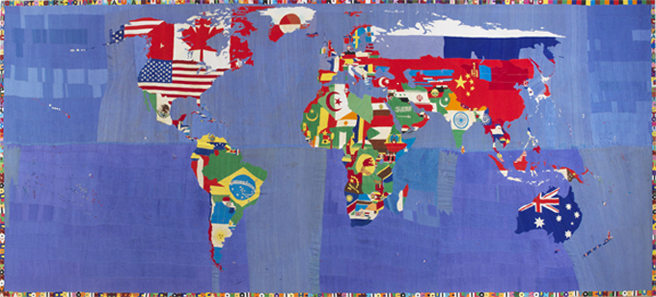

Articolata in sezioni, per un totale di più di 20 opere, l’esposizione include, oltre ai cicli più significativi di Boetti – Ricami, Aerei, Mappe, Tutto e Biro – alcune opere meno note come i Bollini colorati, la Storia Naturale della Moltiplicazione e le Copertine, e costituisce un’occasione preziosa per presentare anche lavori di fatto sconosciuti al grande pubblico, come la grande opera con bollini colorati Estate 70 (1970) – prestata per quest’evento direttamente dalla famiglia dell’artista – e Titoli (1978), uno dei più grandi formati del raro ciclo dei Ricami monocromi. In mostra ci sarà anche uno dei più grandi Mimetico (1967), una delle prime serie di opere di Boetti, in prestito dalla Fondazione Prada.

Il tema del formato è cruciale per comprendere il modo in cui Boetti ideava e realizzava i suoi lavori, ed è direttamente collegato al concetto di tempo: come in Estate 70, opera monumentale che apre il percorso espositivo, realizzata su un rotolo di carta lungo venti metri sul quale Boetti ha incollato migliaia di bollini autoadesivi colorati: unica per le dimensioni e perché introdusse in modo dirompente il tema del tempo necessario alla fruizione dell’opera. Complementari a livello di senso sono le opere di formato minimo, che rappresentano l’opposizione dialettica nella creatività di Boetti.

La mostra si dispiega in un puntuale confronto fra piccolo e grande, minimo e massimo, presentando le opere Storia Naturale della Moltiplicazione, Mettere al mondo il mondo e Alternando da uno a cento e viceversa – offrendo al visitatore la possibilità di fruire in un unico contesto di opere di periodi differenti – fino al grande trittico Aerei (1989), in prestito dalla prestigiosa Fondation Carmignac di Parigi.

Fra la prima e la seconda sala sarà in esposizione il documentario Niente da vedere Niente da nascondere, realizzato nel 1978 da Emidio Greco in occasione della retrospettiva dedicata a Boetti alla Kunsthalle di Basilea, che alterna immagini della mostra svizzera a momenti nello studio romano dell’artista, importante perché ridà testimonianza diretta delle parole di Boetti.

Il percorso prosegue poi con le celebri Mappe e con i Tutto, “zibaldone dei temi e delle immagini di Boetti” – spiega Barbero – che introducono l’importante tema della realizzazione differita dell’opera d’arte, del viaggio e del nomadismo dell’arte, a sua volta interconnesso con quello del tempo. Elemento ben evidente ad esempio nei ricami, che una volta iniziati dai collaboratori a Roma, venivano spediti a Kabul, poi a Peshawar in Pakistan a seguito dell’invasione Sovietica dell’Afghanistan nel 1979, dove le ricamatrici delle famiglie di rifugiati afghani li realizzavano con l’accostamento dei colori da loro scelto, seguendo le regole del gioco dettate da Boetti, per poi tornare a Roma dove l’artista le vedeva finite per la prima volta.

La parte dei confronti si chiude quindi con la grande opera Copertine (1984), che riprendere l’idea dell’ossessività dei media e la formula dell’immagine trasmessa e riutilizzata e che introduce il progetto speciale di Hans Ulrich Obrist, direttore artistico delle Serpentine Gallery di Londra, e Agata Boetti, direttrice dell’Archivio Alighiero Boetti, che esemplifica ulteriormente il modo di pensare essenzialmente dialettico di Boetti e si sviluppa attorno al tema della fotocopia. “Già nel ’69 a Torino, quando andavo allo show-room della Rank Xerox con le mie monetine in tasca, le idee erano tante. – affermava Boetti nel 1991 – Dicevo, la fotocopiatrice non è una macchina solo da ufficio, nel duemila l’avremo tutti nel salotto! Affidatemene una, ve ne documenterò alcune applicazioni creative. Non intendevo manipolare il meccanismo o l’inchiostro, come hanno fatto alcuni da Munari in poi. No, m’interessava l’applicazione standard. Ma ad esempio l’avrei messa sul balcone quando comincia a piovere, una goccia, dieci gocce, mille gocce….”.

COLORE=REALTÀ. B+W=ASTRAZIONE (a parte le zebre) esplora queste “applicazioni creative” di Boetti, riunendo per la prima volta un insieme di opere eseguite con la fotocopiatrice nei diversi momenti della carriera dell’artista e che sono, secondo Obrist, testimoni della passione di Boetti per le tecnologie della comunicazione (come la polaroid o l’uso del fax che – introdotto negli anni ottanta – è sintesi di posta e fotocopia) e invitano a immaginare gli usi creativi che Boetti avrebbe trovato per gli attuali mezzi di comunicazione e riproduzione delle immagini: “Presentando questi lavori sul muro, così come stiamo facendo con le 1665 fotocopie alla Fondazione Cini, mostreremo al pubblico che Boetti era come una versione analogica di Internet. Era come un motore di ricerca. Ha anticipato Google con mezzi analogici”.

Al centro della sala dedicata alle fotocopie, i visitatori sono invitati a utilizzare una vera e propria fotocopiatrice, seguendo le regole del gioco appositamente create dall’artista messicano Mario Garcia Torres per rendere omaggio ad Alighiero Boetti.

Alighiero Boetti: Minimum/Maximum a cura di Luca Massimo Barbero e il progetto speciale COLORE = REALTÀ. B+W = ASTRAZIONE (a parte le zebre), curato da Hans Ulrich Obrist e Agata Boetti, sono ciascuno accompagnato da un catalogo edito da Forma Edizioni.