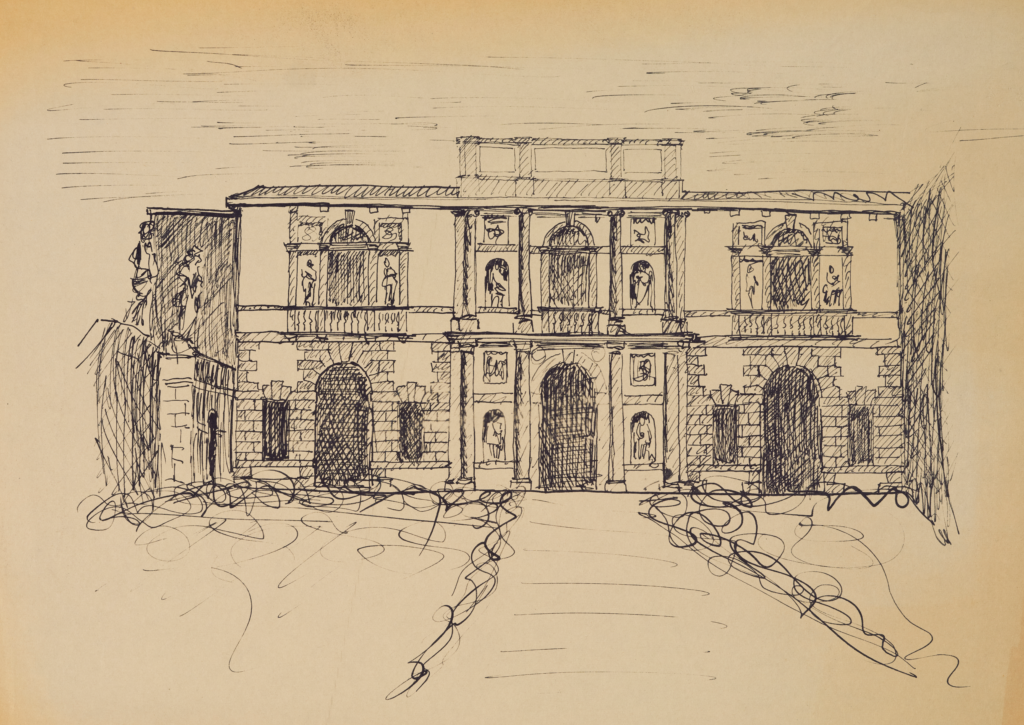

Ritornano le Conversazioni d’Arte a Palazzo Cini.

Nella rassegna di questa stagione, storici dell’arte ed esperti guideranno il pubblico alla scoperta dei tesori d’arte della collezione di Vittorio Cini. Capolavori medievali e rinascimentali saranno raccontati e illustrati, approfondendo le tematiche e le peculiarità che ogni opera racchiude.Uno speciale incontro è riservato a “L’ospite a Palazzo”: Il Cristo crocifisso di Antoon Van Dyck, straordinario prestito del Palazzo Reale di Genova.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa prenotazione tramite mail: palazzocini@cini.it.

30 aprile | h 17:00

Tesori d’arte nella collezione dei fondi oro di Vittorio Cini

Cristina Guarnieri

Università degli Studi di Padova

14 maggio | h 17:00

L’ospite a Palazzo. Il Cristo Crocifisso di Antoon van Dyck del Palazzo Reale di Genova

Mari Pietrogiovanna

Università degli Studi di Padova

28 maggio | h 17:00

L’Officina ferrarese sul Canal Grande. Tesori estensi della Collezione Cini

Roberto Cara, Valentina Lapierre

Storici dell’arte, Ferrara

5 giugno | h 17:00

Le ‘forme simboliche’ nei capolavori rinascimentali del palazzo di San Vio

Loredana Luisa Pavanello

Fondazione Giorgio Cini, Venezia