Convegno annuale del Comitato Italiano dell’International Council for Traditional Music (ICTM)

29-30 settembre

Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia

L’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati organizza alla Fondazione Giorgio Cini il 29 e 30 settembre l’incontro annuale del comitato italiano dell’International Council for Traditional Music (ICTM), l’organizzazione più rappresentativa a livello internazionale degli studiosi di etnomusicologia.

L’ICTM si articola in Comitati Nazionali e quello italiano organizza annualmente un incontro di studi al quale partecipano ricercatori provenienti da diverse istituzioni italiane per presentare le loro ricerche e lavori in corso. Si tratta di un importante momento di scambio e di confronto tra gli etnomusicologi italiani che non a caso quest’anno si svolge a Venezia essendo l’IISMC e la Fondazione Giorgio Cini uno dei punti di riferimento per questi studi in Italia. Durante l’incontro verranno presentati i lavori svolti in questi ultimi tempi sulla catalogazione e digitalizzazione degli archivi dell’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati.

Parte integrante dell’incontro sarà anche una performance di launeddas (triplo clarinetto sardo) e organetto diatonico con Vanni Masala e Andrea Pisu il 29 settembre alle ore 18.30.

A conclusione del convegno il pomeriggio del 30 settembre si apre inoltre la II Rassegna di Etnomusicologia Visuale organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia. La rassegna, dal titolo Musica e culture spirituali in area caraibica, è a cura di Giovanni De Zorzi e Marco Lutzu.

E’ possibile accedere liberamente alle conferenze, alla performance musicale e alle proiezioni dei documentari fino ad esaurimento posti disponibili.

Scarica il programma dettagliato degli eventi.

PROGRAMMA

29 settembre ore 9:30-11:00

Giovanni Giuriati, Guido Raschieri, Claudio Rizzoni, Simone Tarsitani

Alcune considerazioni sul lavoro di catalogazione e digitalizzazione degli Archivi dell’IISMC

Dina Staro

Affabulatori in musica: il ballo di tradizione contadina nella pratica urbana.

29 settembre ore 11:30- 13:00

Mauro Balma

Cogne. Valle d’Aosta 2014-15 Lou Tchot di rappéleur: Canti di “quelli che ricordano”

Oliver Gerlach

Alcune notizie metodologiche per una storia della musica a più parti

29 settembre ore 14:30 – 16:00

Vladimiro Cantaluppi

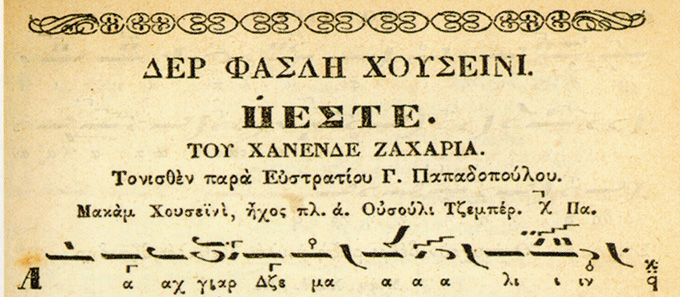

Laouto e i rapporti culturali tra Venezia e Creta

Nicola Scaldaferri, Lorenzo Pisanello

‘Sacri monti’. Progetto per un documentario.

29 settembre ore 16:30 – 18:15

Paola Barzan

Un luogo d’incontro: i repertori polesani nella ricerca di Sergio Liberovici

Grazia Tuzi

Prime riflessioni sulla ricerca sulle musiche liturgiche e paraliturgiche della Comunità dell’America Latina

Marco Lutzu

Le launneddas negli ultimi decenni: nuovi usi, contesti e repertori

29 settembre ore 18:30

Performance di Vanni Masala (organetto diatonico) e Andrea Pisu (launeddas)

30 settembre ore 9:30 – 11:00

Renato Morelli

Dalla “donna frigida” alla “notte frigida” (di Natale) Nuove scoperte sulle Lodi a travestimento spirituale, dalla Controriforma alla tradizione orale contemporanea

Renato Morelli

Voci del sacro. Due generazioni di canto a cuncordu alla settimana santa di Cuglieri (2015)

Angelo Rusconi

Parodie del canto liturgico sull’arco alpino: alcuni esempi

30 settembre ore 11:30 – 13:00

Assemblea del Comitato

30 settembre 14:30 – 16:15

Giuseppe Giordano

Pratiche musicali gregoriane fra tradizione scritta e orale. Alcuni esempi siciliani.

Maria Rizzuto

Il canto liturgico copto in Italia: tradizione innografica e innovazione linguistica a Roma

Ignazio Macchiarella

Di chi è Bella ciao?

Discussants: Fulvia Caruso, Paolo Vinati; Serena Facci.

Per maggiori informazioni: