Nell’immagine: Cinque frutti vitrei opachi e uno trasparente, Venini e C., disegno di Napoleone Martinuzzi

Per approfondire i diversi aspetti legati alla personalità del celebre artista Napoleone Martinuzzi (1892-1977), il Centro Studi del Vetro della Fondazione Giorgio Cini promuove e organizza un convegno internazionale previsto per il prossimo 5 giugno.

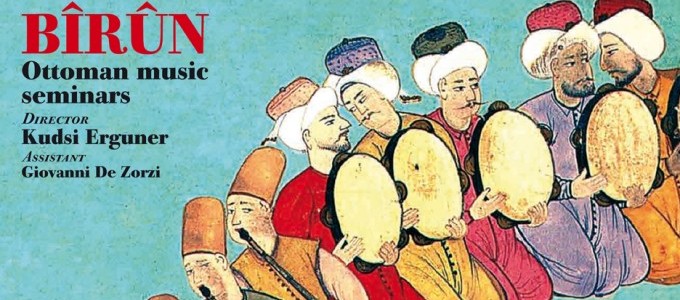

L’incontro si configura quale ideale complemento alla mostra monografica curata da Marino Barovier, che verrà inaugurata a fine estate di quest’anno, dedicata alle creazioni di Napoleone Martinuzzi per la vetreria Venini, quando egli ricoprì la carica di direttore artistico fra il 1925 ed il 1932. Tuttavia, oltre all’attività presso Venini e all’importante incarico che ne consacrò la fama, Martinuzzi fu, per formazione, sostanzialmente scultore e, soprattutto, fu connesso ai principali fatti artistici dell’epoca. Si vorranno, infatti, mettere in luce attraverso il convegno l’amicizia con Gabriele D’Annunzio, il periodo formativo tra Venezia e Roma, la particolare vicenda legata ai monumenti ai caduti, la sua partecipazione alle Biennali, il suo ruolo in qualità di direttore al Museo del Vetro di Murano (1922-1931). Ma non solo.

Verrà analizzata la grande avventura con l’architetto Angiolo Mazzoni che lo sceglierà per molte imprese decorative in tutta Italia, da Palermo a Gorizia, e non si mancherà di far emergere aspetti inediti della sua produzione legata al vetro, come la grande fortuna della piante grasse, sua ‘gustosa’ creazione. Diverse prospettive per conoscere non solo il profilo storico-artistico ma anche la sfuggente personalità di un uomo sempre presente nelle fasi cruciali dell’Italia artistica dell’epoca.

Programma

ore 9.30 – 10.00

Veronique Ayroles, Des “salissures” aux “malfin”, la vie du verre à chaud en France d’Émile Gallé à Jean Sala avant les “bouillonés” de Venini

ore 10.00 – 10.30

Maria Sole Cardulli, Napoleone Martinuzzi scultore nelle collezioni della GNAM

ore 10.30 – 11.00

Massimo De Sabbata, Martinuzzi e le Biennali

Pausa caffè

ore 11.15 – 11.45

Silvia Silvestri, L’opera di Napoleone Martinuzzi nelle riviste d’arte fra le due guerre

ore 11.45 – 12.15

Milva Giacomelli, L’opera di Martinuzzi nelle architetture di Mazzoni

ore 12.15 – 12.45

Massimo De Grassi, Tra quattrocentismo e modernità: fonti per la scultura di Napoleone Martinuzzi

Lunch

ore 14.00 – 14.30

Rosa Barovier Mentasti, Fonti visive per i vetri di Martinuzzi

ore 14.30 – 15.00

Valerio Terraroli, Napoleone Martinuzzi e Gabriele d’Annunzio

ore 15.00 – 15.30

Chiara Squarcina, Martinuzzi direttore del Museo del Vetro

ore 15.30 – 16.00

Matteo Gardonio, Martinuzzi a Palazzo Berlendis

ore 16.00 – 16.30

Alessandra Tiddia, Vetri ducali: le residenze ducali di Bolzano e Trieste e le opere in vetro di Napoleone Martinuzzi

ore 16.30 – 17.00

Lucia Mannini, Vetri succulenti: le piante grasse di Martinu