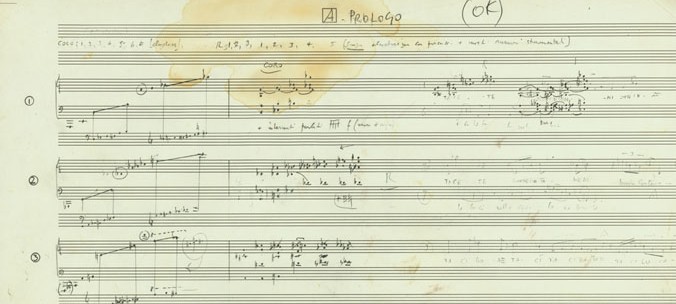

Nell’immagine Coppa delle Mani, paste vitree policrome e foglia d’oro. Disegno Buzzi per Venini (1932-1934)

Convegno internazionale di studi

Venezia, Fondazione Giorgio Cini

21 febbraio 2014

La prima iniziativa dell’Istituto di Storia dell’Arte del 2014, anno in cui si celebrano i 60 anni della sua costituzione, è un convegno di studi per ricordare il grande architetto-designer del secolo scorso

In vista della mostra dedicata al grande architetto, promossa da Le Stanze del Vetro e prevista per il prossimo settembre nell’Isola di San Giorgio, l’Istituto di Storia dell’Arte, attraverso il proprio Centro Studi del Vetro, curerà un convegno internazionale di studi su Tomaso Buzzi, in occasione del quale la figura dell’artista che operò per Venini nei primi anni trenta sarà indagata nei suoi vari aspetti e inserita nel suo contesto storico. Il convegno anticiperà l’appuntamento espositivo autunnale de Le Stanze del Vetro: Tomaso Buzzi alla Venini a cura di Marino Barovier (14 settembre 2014 – 11 gennaio 2015) della quale costituisce un’integrazione scientifica. La mostra riguarderà i lavori di Buzzi per la vetreria muranese con la quale collaborò tra il 1932 e il 1933.

L’incontro richiamerà a San Giorgio Maggiore studiosi ed esperti per approfondire la complessa e articolata personalità di Buzzi, a cui sarà dedicata anche la mostra autunnale de Le Stanze del Vetro, Tomaso Buzzi alla Venini.

Insieme a Gio Ponti, di cui fu amico e collaboratore, Tomaso Buzzi, è stato uno dei più importanti creatori del gusto italiano degli anni ’30 e ‘40 del secolo scorso, dando inizio a un vero e proprio standard imitato da molti negli anni seguenti. Architetto, designer, arredatore d’interni, oltre che collaboratore della rivista Domus, lavorò per le figure più importanti della grande aristocrazia del nostro Paese: Volpi, Cini, Visconti, solo per citarne alcuni. Suoi sono ad esempio gli interventi a Villa Necchi Campiglio a Milano, recentemente restaurata dal FAI, alla palladiana Villa Maser a Treviso, a Venezia a Palazzo Papadopoli, Palazzo Labia e Palazzo Cini a San Vio, dove eseguì due piccoli ma significativi interventi tra il ‘56 e il ‘58: la creazione della graziosa stanza ovale in stile rococò e l’aggiunta della scala a chiocciola.

La sessione mattutina del convegno, presieduta da Valerio Terraroli (Università di Verona), inizierà con le relazioni di: Marco Solari, nipote dell’artista, il quale traccerà il percorso onirico fatto di musica e colori che portò Tomaso Buzzi ad acquistare nel 1956 e poi modificare, come una sorta di ‘città ideale’, “la Scarzuola”, un convento con annessa chiesa del Duecento a Montegabbione (Terni); Lucia Borromeo (FAI – Fondo Ambiente Italiano) che spiegherà gli interventi di Buzzi a Villa Necchi Campiglio a Milano, avvenuti nel 1938, tre anni dopo la progettazione della villa a firma di Piero Portaluppi, mentre Roberto Dulio e Cecilia Rostagni (Politecnico di Milano) ricorderanno il gusto di Buzzi e Ponti nella celebre rivista Domus. Elena Pontiggia (Accademia di Brera, Milano) approfondirà poi la Milano delle grandi mostre degli anni Trenta alle quali Buzzi fu presente; Alberto Anselmi (IUAV, Venezia) focalizzerà la sua indagine sulla città di Roma ed Elena Portinari (Ca’ Foscari, Venezia), concludendo la mattinata, porrà l’attenzione su Buzzi e Venezia.

Il pomeriggio, presieduto da Lucia Borromeo, si aprirà con un altro intervento a due voci: Irene de Guttry e Maria Paola Maino (Archivi Arte Applicate, Roma) indagheranno l’attività di arredatore e il mondo della ceramica di Tomaso Buzzi. Giovanna D’Amia (Politecnico di Milano) ragionerà sulla Valtellina di Buzzi (nato a Sondrio il 30 settembre 1900). Paola Tognon (IULM, Milano) si soffermerà sull’Ideario di Buzzi, tra vetro e pietra, ceramica e legno, antico e moderno; Alberto Giorgio Cassani (Accademia di Belle Arti, Venezia), autore della fortunata monografia su Buzzi, approfondirà la vocazione teatrale dell’architetto. Chiuderà la giornata di studi l’intervento di Valerio Terraroli relativo al delicato rapporto tra Buzzi e Ponti che, in un primo momento amichevole e proficuo, giungerà, in seguito, a una rottura insanabile.

PROGRAMMA

Ore 9.30 Apertura del convegno

Saluto di Luca Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini

Intervento di Marino Barovier, curatore della mostra Tomaso Buzzi alla Venini (Le Stanze del Vetro, 14 settembre 2014 – 11 gennaio 2015)

Presiede Valerio Terraroli

Marco Solari, Musica e colori pietrificati

Lucia Borromeo, Dalla serliana alla console: l’intervento di Tomaso Buzzi a Villa Necchi Campiglio. Milano 1938-1957

Roberto Dulio – Cecilia Rostagni, La “Domus” di Buzzi e Ponti

Elena Pontiggia, Buzzi e le grandi mostre milanesi degli anni Trenta

Alberto Anselmi, Tomaso Buzzi e Venini: clienti e committenti

Stefania Portinari, Tomaso Buzzi, osservatore e allestitore delle arti decorative tra Milano e Venezia

ore 15.00

Presiede Lucia Borromeo

Irene De Guttry – Maria Paola Maino, Il talento poliedrico di Tomaso Buzzi

Giovanna D’Amia, Tomaso Buzzi e la Valtellina: l’architettura vernacolare e la tradizione artigiana

Paola Tognon, L’ideario di Tomaso Buzzi

Alberto Giorgio Cassani, « E farmi tutto un occhio solo ». La vocazione teatrale di Tomaso Buzzi

Valerio Terraroli, Tomaso Buzzi con e versus Gio Ponti: due geniali inventori del gusto italiano moderno

Biografia

Nato a Sondrio il 30 settembre 1900, si laureò in architettura al Politecnico di Milano nel 1923. Dopo una prima e fondamentale fase, legata alla collaborazione con Gio Ponti per l’architettura d’interni caratterizzata da arredamenti lontani sia dal gusto déco sia dal peso novecentesco, nel 1927 con Lancia, Marelli, Venini, Chiesa e lo stesso Ponti fondò l’associazione “Labirinto”. Nel 1928, oltre a un viaggio significativo compiuto a San Paolo del Brasile, iniziò a scrivere per “Domus”, mentre tra il 1932 e il 1934 collaborò attivamente con la vetreria Venini. Animato dal motto “l’architetto è soprattutto un direttore d’orchestra”, a partire dal 1934 intraprese il ripristino e il restauro di palazzi di assoluto rilievo: dalla palladiana Villa Maser, a palazzo Papadopoli a Venezia, sino a giungere alla realizzazione in toto di villa Necchi a Nervi tra il 1953 e il 1956. Frequentò il contesto della borghesia capitolina, avendo lo studio sia a Milano sia a Roma e, in particolare, Benedetto Croce. Tra i numerosi progetti vanno segnalati Palazzo Marcoli a Roma, la villa Pacelli a Forte dei Marmi, la villa Rossi di Montelera a St. Moritz, la villa Nasi Agnelli a Cap-Ferrat, la villa Putti a Bologna e il Teatro della Cometa a Roma. A lui si deve anche la ristrutturazione dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo e a Bangkok. A partire dal 1956 su segnalazione del marchese Paolo Misciatelli, fece acquisto a Montegabbione, presso Terni, di un convento con annessa chiesa del Duecento fondato da San Francesco, detta “La Scarzuola” che diverrà, nel corso degli anni, un laboratorio continuo al fine di creare una propria città ideale. Il 16 febbraio 1981, Tomaso Buzzi muore a Rapallo.

La sua capacità di muoversi tra le varie forme artistiche e apportarne un nuovo contributo, ne hanno fatto un protagonista assoluto del gusto italiano moderno, ancor oggi, fonte di classica ispirazione.