Incontri in Fototeca

I Fondi Fotografici dell’Istituto di Storia dell’Arte

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, Sala del Soffitto

26 novembre ore 16:30

Gianluca Poldi

Ludovico Mucchi: conoscere i pittori attraverso i raggi X

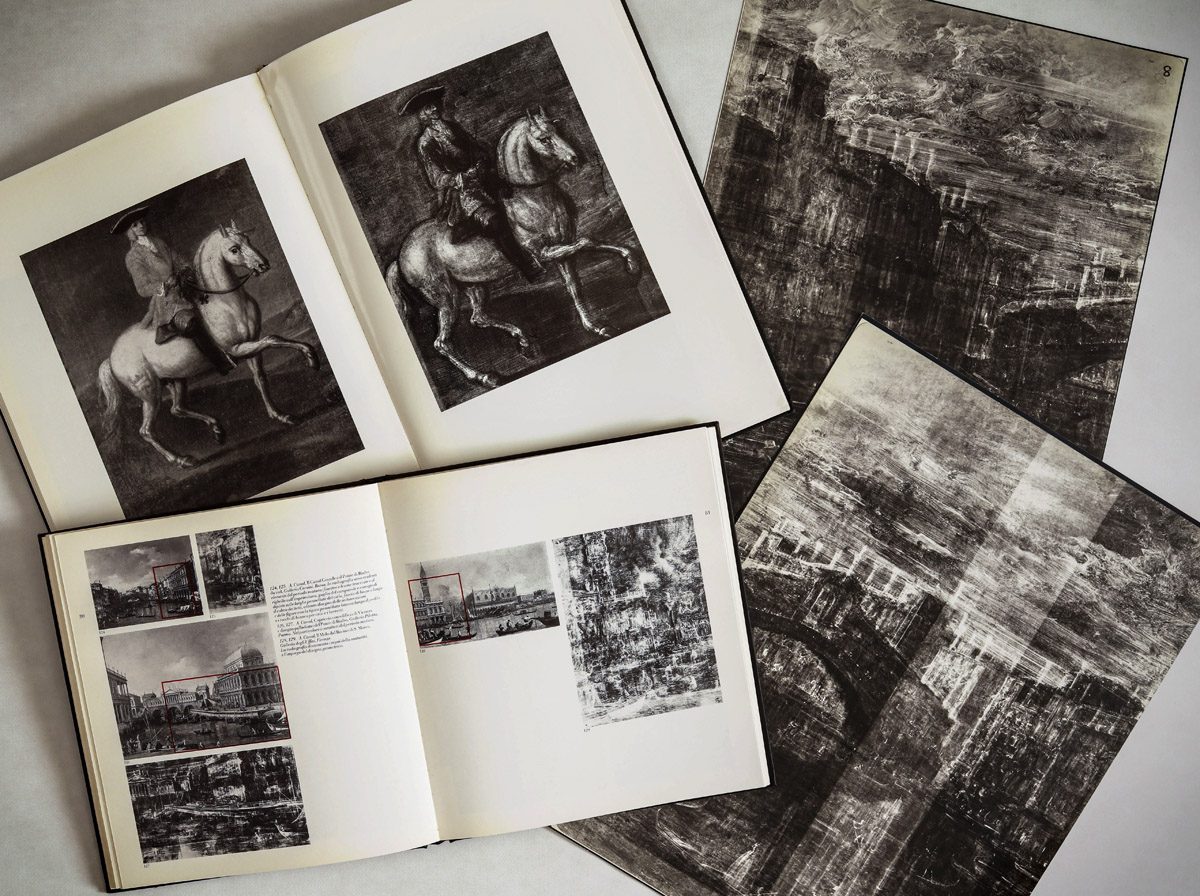

Ludovico Mucchi (1904-1983), medico radiologo in forze presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, dagli anni Sessanta inizia a occuparsi di applicazioni diagnostiche della radiografia su dipinti, contribuendo ad alcune interessanti mostre e dando vita ad alcune significative pubblicazioni, tra le quali ricordiamo Alla ricerca di Pietro Longhi. Storia di un’indagine radiografica (Milano 1970, con U. Tolomei), Capolavori d’Arte lombarda. I Leonardeschi ai raggi X (Milano 1972, con M. Garberi Precerutti), Radiografie di opere di Tiziano (in Arte Veneta, XXXI, 1977), Caratteri radiografici della pittura di Giorgione (Firenze 1978) e Nella profondità dei dipinti. La radiografia nell’indagine pittorica (Milano 1983, con A. Bertuzzi).

A fronte del fondamentale approccio sistematico che lo caratterizzava e che dovrebbe informare l’attività diagnostica quando essa sia intesa come strumento utile per la storia dell’arte, il senso del suo lavoro e il rigore del suo approccio, da lui stesso definito «metodo “morelliano” di studio semiotico comparativo», non sono stati ancora adeguatamente stimati. E non sono stati ancora rinvenuti i materiali radiografici da lui prodotti su opere dell’Ottocento e Novecento – Fontanesi, Casorati, Rosai, Carrà, Morandi, Tosi – pure oggetto dei suoi diversificati interessi.

Il fondo di radiografie conservato alla Fondazione Cini rappresenta uno straordinario nucleo per il Settecento veneziano, con oltre 170 opere esaminate di Bellotto, Canaletto, Guardi, Marieschi e Pietro Longhi, in collezioni italiane e straniere, pubbliche e private. Ad esso si aggiungono le radiografie dedicate a una cinquantina di dipinti rinascimentali, soprattutto di ambito veneto.

L’incontro si propone di riportare alla luce e alla discussione alcuni aspetti del lavoro di questo studioso misurandone l’interesse su alcune opere in particolare.

Seguirà aperitivo

Gianluca Poldi

Gianluca Poldi (Milano 1971) è laureato in fisica presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito a Firenze il dottorato di ricerca in Scienza per la conservazione dei beni culturali e quindi a Bergamo un dottorato in discipline umanistiche (Teoria e analisi del testo). Ha tenuto corsi in varie sedi universitarie, ideato e diretto due Master universitari per lo studio e la conservazione di dipinti (Verona) e collaborato per alcuni anni con l’Università degli Studi di Milano. Ha fondato nel 2005 il Laboratorio di Analisi Non Invasive per opere d’arte Antica e Contemporanea dell’Università di Verona (LANIAC), quindi dal 2008 svolge la sua attività di ricerca presso l’Università di Bergamo occupandosi di analisi, specie non invasive ed eseguibili in situ, per l’esame di palinsesti e di opere policrome e grafiche su diversi supporti e di varia epoca. Dedica una particolare attenzione all’integrazione di diverse metodologie, non invasive e invasive, e al dialogo con figure di diversa formazione, scientifica e umanistica.

È stato consulente di progetti di ricerca finanziati dalla Regione Lombardia, di progetti nazionali e di ditte private in ambito diagnostico. Ha esaminato nei maggiori musei italiani ed europei alcune centinaia di opere di interesse storico e culturale, e coordinato e svolto progetti di studio sistematici su numerosi dipinti di Andrea Mantegna, Cosmé Tura, Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, Bernardo Zenale, Giorgione, Tiziano, Lorenzo Lotto, Giambattista Tiepolo, Giacomo Quarenghi, Emilio Longoni, Giovanni Segantini.

Consigliere dell’Associazione Italiana di Archeometria (AIAr) è autore di oltre ottanta pubblicazioni aventi per argomento la diagnostica applicata a beni di interesse culturale, tra saggi su libri, riviste internazionali e atti di congressi.